子どもの意図しない課金トラブルを防ぐ方法

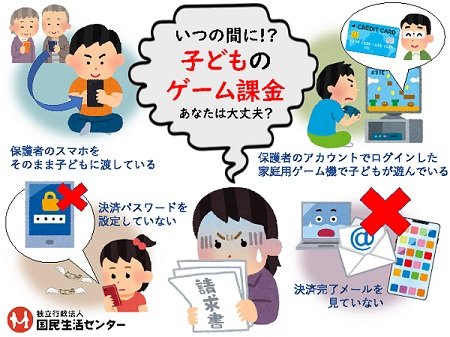

国民生活センターへの相談件数が1年間で1.5倍に。子どもの課金トラブル

国民生活センターによりますと、子どもが勝手にゲームなどの各種プレイ料金などに課金してしまった、という様なトラブルに関する相談が、2019年より2020年にかけての一年間で1.5倍に増加したそうです。コロナの巣ごもりや、IT機器の普及が進んでいる事が背景にあると思われます。

ある日当然に、数十万円以上の請求や引き落としが発生してから気づく、というような事が日常的に日本のどこかで起きているわけですね。

参考記事(ITmediaニュース)

「うちの子に限って…」とは思わず、起こり得る事として対処しましょう

あくまで私見ですが「ご自身の子供を信用する」という考えで、特にご自宅のIT周りの金銭トラブルの対策をされていない方が多いように思われます。(多くのご家庭の場合、そこには若干のITへの苦手意識も少なからず影響しているように見受けられます)

信用していると言えば聞こえが良いですが、子どもの自主性や責任感、倫理観などに頼りっきりで親の方で何も対策をしてない状態では、こういったトラブルを防ぐことは難しいかもしれません。ネット世界ではないリアル世界では、危ない場所には物理的に入れないようにするのが当たり前なのですから、ネット世界でもそのように「使えない・入れない仕組み」にするべきではないでしょうか。

ITの専門家による具体的な対策3点

1,パソコンやスマートフォンの初期設定において、親のアカウント(クレジットカード連携あり)と、子どものアカウント(クレジットケード連携なし)をしっかり分ける

たとえば、家族間で共有するような家庭用のIT機器(パソコンやゲーム機)には、家族分の名義(アカウント)を複数登録して、切り替える機能がついています。そういった機器では、「どうせ一緒だから同じでいいよ!」と面倒くさがらずに、家族全員分の名前を登録して、使う度に切り替えるようにしましょう。

そうして名義を分けた上で、クレジットカードなどのオンライン決済が出来る親アカウントには、パスワードや暗証番号が無ければ入れないようにします。これだけでほとんどのトラブルは防ぐ事ができます。

パソコンなどの初期設定時のアカウント分別例

- お父さん(クレジットカード連携あり。パスワード制限あり)

- お母さん(パスワード制限有り)

- お兄ちゃん(パスワードなし)

- 〇〇ちゃん(パスワードなし)

またスマートフォンなど、もともと個人使用を想定している機器については、これもまた面倒臭がらずに親とは別の子ども本人の名義(アカウント)を新たに作って、初期登録するようにしましょう。「未成年だから親の名義で使わせる」のではなく、「未成年だからこそ親とは別の”未成年用アカウント”を作って守ってあげる」という意識が重要です。

未成年用アカウントをきちんと作って使わせることで、課金の仕組みだけではなく、暴力や性的コンテンツ、その他悪意のある第三者からの接触を防ぐなど、様々な防衛システムを活用しやすくなります。なんとなく「親と一緒のほうが安心」という漠然としたイメージで親と子供の境い目をあいまいにしてしまうと、逆にトラブルが起きやすくなります。

子供にプライバシーなんていらん!という考えは捨て、きちんと名義(アカウント)を分けて1人の人間として扱う事が、結果的に家族を守り、快適に過ごすことになるわけですね。ことITに関しては、家という単位でなく個人単位で物を考える「欧米的思考」に従った方が、何かとスムーズに事が進みます。

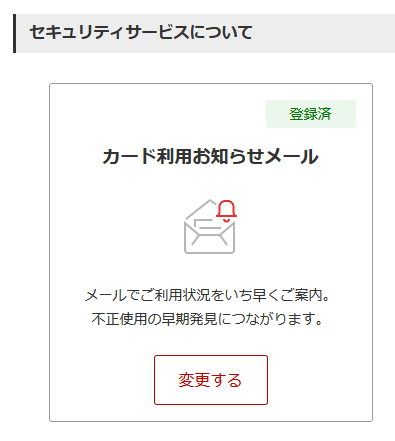

2,カード決済の完了報告を親の携帯で受け取るよう設定する

また、それでもなお意図せずにカードが使われてしまうケースを想定して、クレジットカードで何かを決済する度に、親の携帯電話に通知が入るようにするべきです。カード会社にもよりますが、使用明細をオンラインで確認可能で、かつ指定のメールアドレスに通知を出せるシステムは多くの会社で用意されています。

子供が使った場合だけでなく、スキミングなどによる不正利用への対策にもなりますので、クレジットカードを使う上で必須とも言える重要な防衛策です。

3,子どもの扱うIT機器の利用制限をしっかり掛ける。必要な作業は認証制にする。

また、親と子供のアカウントをしっかり分けた上で、子どもの方には、きちんと利用制限を設定しましょう。家庭のルールとして口頭やメモで決めるだけではなく、きちんと具体的に機械にそのルールを適用することが重要です。実際の機能としてロックをかけておかないと、結局は有名無実となり、形骸化してしまう恐れがあります。

各種機器での”利用制限機能”の呼び名

| Windowsパソコン(Windows 8.1、10、11) | ファミリーセーフティ(8.1) ファミリー機能(10、11) |

| Apple社製品(iPhone、iPad、Mac) | ペアレンタルコントロール |

| Google系製品(Andoroidスマートフォン、タブレット) | (標準)Family Link アプリ その他メーカーが用意するアプリ |

| 任天堂系製品(Nintendo Switch、3DSなど) | みまもり設定(Switch) 保護者による使用制限機能(3DS) |

| Sony系製品(Playstation3,4,5など) | ペアレンタルコントロール |

【まとめ】親と子供のどちらもが勉強して一緒に考えていく

最後になりますが、IT関連のさまざまなリスクやメリットについて、親と子供の両方がきちんとした知識を身につけ、お互いに相談しながらルールを決め、機器をその通りに使いこなすことが理想です。

ルールについても禁止する一方ではなく、例えば「中学生になってから」「お小遣いの範囲内で」「自分で電子マネーを買ってきてその分だけ使うのならOK!」など、いくつかの条件を決めた上で許可するなど、成長に合わせてのルール変更を行う場合は、双方に知識がなければうまく対応できないかもしれません。

IT教育に長く関わってきた専門家としては「分からないから全部ダメ!」「分からないから全部子供に任せる!」そのどちらも、子どもの成長や教育にとっては良くないように思います。